SILVAベースプレートコンパスとマップケース

- 2015.03.29

- 更新日:2015.03.31

- 山のできごと 山道具・キャンプ道具の考察

- silva, 縦走

山登りで絶対必須な「地図」と「コンパス」

先日の釈迦ヶ岳でGPSのお世話になってから、ルートファインディングの重要性を再認識しました。

コンパスは常に携行しているのですが、使う機会があまりないのが現状です。

というのも、踏み跡バッチリの登山道に加え、道標も各所に設けられている。さらに人気の山では他の登山者も沢山いる場合が多いので、そもそもコンパスで確認する必要が無かったんです。

しかしそれでは、現在地や進むべき方向を「他人や看板に頼っている」 ことになってしまってます。

踏み跡のないエリアやガス(濃霧)、ホワイトアウトの時には、どこにいるか分からなくなったり、方向を見失って迷ってしまう。

まだまだ初心者の自分には、 今後の山行で起こりうる「道迷い」→「日没」→「ビバーク」→「遭難」ということにならんためにも、今一度しっかり勉強して実践で練習が必要やと思いました。

さて準備物は以下の通り

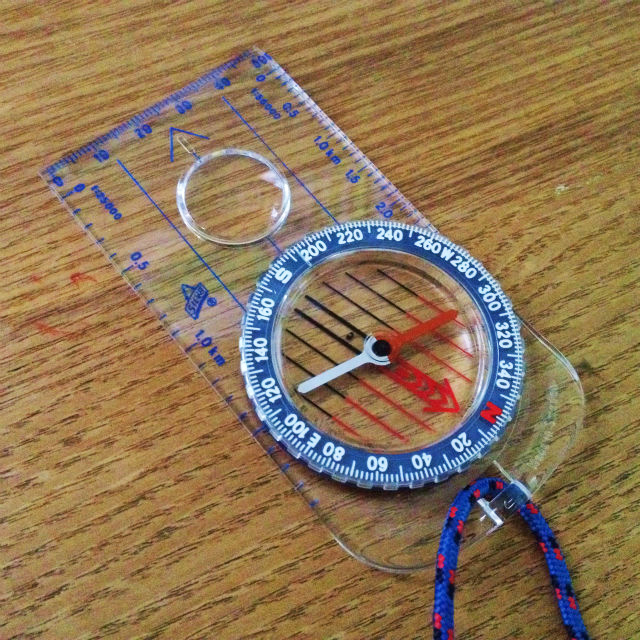

・SILVA(シルバ)のベースプレートコンパス

今までの山行で主に使っていたのですが、多分NO.3というモデルだと思います。でも少し前のモデルかと。現行モデルはリングにラバーが付いていて滑りにくくなっているスグレモノ。

自分のは樹脂製です。

・「山と高原地図」

これは山域ごとにある程度所有しています。

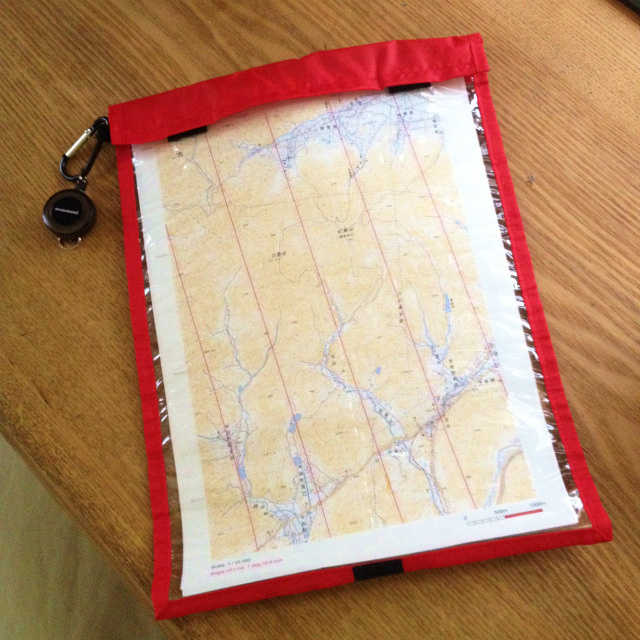

・1/25000地形図のプリントアウト

もっぱらPCでプリントアウト。こちらが大変使い勝手が良いです。

以前の記事→ 登山の必須アイテム 1/25,000地形図を無料で

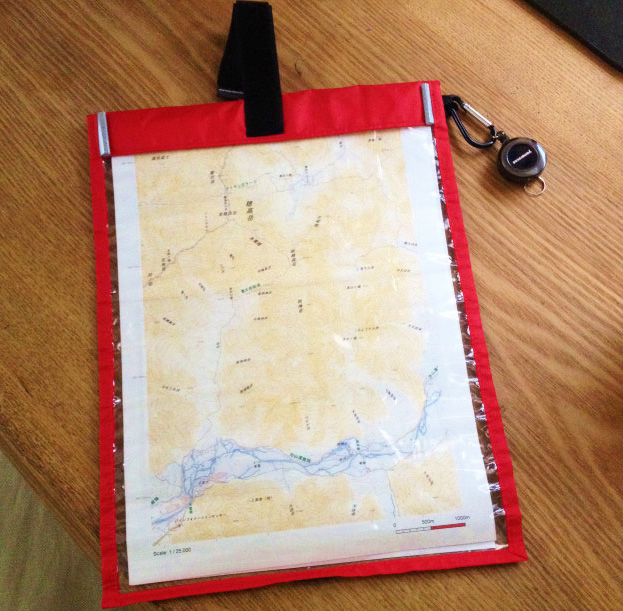

・頂きモノのマップケース

兵庫県は六甲山のある神戸市で、手作りでマップケースを製作されている

yamarokko(ヤマロッコ)さんのオリジナルです。

ホームページはコチラ。

A4サイズの地図がピッタリと収まって軽量。両面が透明なビニールで出来ているのでとても視認性が良いです。

裏面はこんな感じです。

「山と高原地図」と地形図を両方入れておけるので便利ですね。

丸めて、チェストハーネスやストラップに付けられるようになっています。

今回はギアの紹介になってますね‥、来週読図山行に出かける予定なので、

またコンパスの使い方の練習とマップケースの感想などアップしたいと思います。

【コンパスの使い方 おさらい】

これをまず確実にできるように実地でやってきます。

コンパスの主な使い方は、以下の3つ。

- あの山はなんという山 (山座同定)

- 進行方向はどっち行ったら良いか

- 現在地の確認(クロスベアリング法)

クロスベアリング法は山では使えないケースが多いと思うが、概念は理解したい。

尾根沿いなどでは2カ所以上の目標物を視認しやすいが、谷筋などでは難しいし、実際現在地が分からなくなるケースはそういう箇所が多いように思う。

1.あの山はなんという山

現在地が判っていて、そこから見える山が何かを知る方法。

・目的の山に向かって正対する。

・コンパスを胸の前で水平に構え、プレートの矢印を目的の山に向ける。

・リングを廻して、リングのNを方位磁針の赤と重ねる。

・地図の現在地に、プレートの縁を合わせて、リングの中の平行線を磁北線と平行になるようにコンパスを動かす。このプレートの縁の延長線上にある山が目的の山となる。

2.進行方向どっちへ行ったら良いか

藪山や雪山で、踏み跡が無い尾根を下るような場合に用いる方法。

・地図の現在地から、進みたい方向にコンパスのプレートの縁を合わせる。

(この時なるべく近い距離で合わせる。尾根が曲がっているような時は、曲がる手前に合わせる。)

・プレートが動かないように気をつけて、中のリングを廻し磁北線に平行になるようにセットする。

・地図は外してコンパスを胸の前で水平に構え、方位磁針とリングのNが重なるように自分の体を回す。

・プレートの矢印の示す方向に、まっすぐ進む。

これを、しっかりやってきます。

まずは近場の低山へ、実地訓練レッツゴー!

-

前の記事

GPSで救われた?冬の釈迦ヶ岳 2015.03.15

-

次の記事

読図山行で白髪岳へ 2015.04.11

コメントを書く